|

3. 実質ゼロの達成手段

IEA-NZEでは、実質ゼロを達成するための重要な手段として、エネルギー効率、行動様式の変更、電力化、再生可能エネルギー、水素と水素系燃料、バイオ燃料、CO2回収利用貯留の7項目をあげています。日本での利用を念頭に、これら手段をどの様に活用するかを紹介します。

(1) エネルギー効率

IEA-NZEでは前記のように、2020年から2050年の間に人口当たりの世界のGDPは2倍になります。経済成長しつつ実質ゼロを達成するため、GDP当たりのエネルギー消費量で表されるエネルギー効率を大幅に向上させることが必要になります。但し、先進国では人口は増加せず経済成長も僅かですから、主として発展途上国の問題になります。

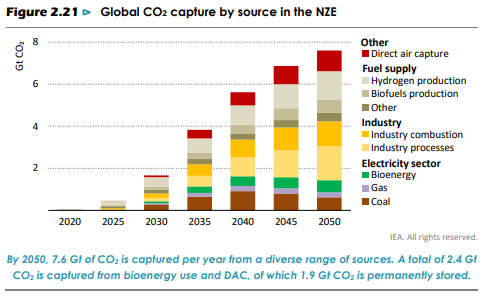

Figure 2.13は工業部門、建物部門、運輸部門での最終エネルギー消費量の変化を示したものです。エネルギー消費の低減対策が無ければ、経済成長によりエネルギー消費量は増加します。2030年と2050年の斜線部を含めた棒グラフがそれを表しています。一方、IEA-NZEに示されるエネルギー効率、行動様式の変更、電力化の対策実施により、エネルギー消費量はベージュ色の棒グラフの様に減少します。

エネルギー消費量の低減が一番大きいのは、建物部門の黄色の斜線で示されるエネルギー効率(BuildingsのEfficiency)です。IEA-NZEでは、2030年までに全ての地域にゼロカーボン対応建築物基準が導入され、2050年までに既存の住宅建築物の大部分がゼロカーボン対応建築物に改修されます。

運輸部門では厳格な燃料経済基準の導入と、内燃機関の新規乗用車を2035年から販売禁止にすることで、販売車両は電気自動車に急速にシフトします。2030年には電気自動車が全走行自動車の20%を占め、2040年には60%を占めます。大型車両の燃費は、電気自動車や燃料電池車に切り替わることで2050年まで継続的に改善され、飛行機や船舶も燃費が良いものにリプレースされます。

その他、建物部門で家電製品の最小エネルギー基準が全ての国に導入されこと、産業部門では、エネルギー管理システムや、廃熱回収などのプロセス統合なども記載されていますが、それらは日本で既に実施されていることです。

(2) 行動様式の変更

エネルギー消費に係わる行動様式の変更について、過剰や無駄なエネルギー消費の削減、材料効率の向上、運転モードの変更、の3項目があげられています。最初の2項目は、日本では省エネ、歩留まり向上、リデュース、リユース、リサイクルなどの表現で既に充分に実施されています。

運輸モードの変更は、サイクリング、ウォーキング、ライドシェアリング、乗用車に代わるバスの利用、航空機を高速鉄道に変更することなどが含まれ、その促進には、自転車専用車線や高速鉄道ネットワーク、政策サポート、都市計画などの新しいインフラが必要になると記載されています。

IEA-NZEでは、行動様式の変更により、世界で2050年までにエネルギー関連の活動が平均で約10〜15%減少する。2030年には、約1.7

GtのCO2排出が回避され、その45%は、都市での自動車使用の段階的廃止や、燃料消費を改善する措置を通じた運輸によるものです。また、2030年のCO2排出削減量の約40%は、材料効率の向上とリサイクルの増加により産業部門で生じ、最大の影響は廃棄物の削減と建物の設計と建設の改善によるものとされています。

2050年にはCO2排出削減の90%は工業部門で生じ、特にCO2削減が困難な分野で行われます。材料効率の向上だけで、セメントと鉄鋼需要が20%低減され、約1,700

MtのCO2排出が削減される想定です。但し、行動様式の変更のほとんどは、既に世界でそれなりに実践されていると記されています。

(3) 電力化

化石燃料の代わりに脱炭素電力を直接使用することは、CO2排出削減の最も重要な事項の1つです。IEA-NZEでは、2050年までに達成されるCO2総削減量の約20%を占めます。電力消費の最大の増加は工業部門で生じ、2020年から2050年の間に11,000

TWh以上の増加が想定されています。工業部門での電力消費の増加の多くは、低中温域の熱需要に対するものと、スクラップ鉄を原料とする電気炉による鉄鋼生産によるものです。

運輸部門の電動化比率は、2020年の2%未満から2050年には約45%に増加します。2020年の電気自動車の販売比率が5%であったのに対し、2030年までに世界の乗用車販売の60%以上が電気自動車になり、2050年までにほぼ完全に電動化され、残りは水素燃料の燃料電池車です。今後10年間の世界の電気乗用車販売の増加量は、過去10年間の内燃機関自動車の販売増加量の20倍以上になると想定されています。

トラックの電化、特に長距離トラックでは、バッテリー容量の制約から、電動化の進展はスローです。それでも2030年に、世界の大型トラック販売の約25%を電気自動車が占め、2050年には約3分の2を占める想定です。

海運と航空の電化は遥かに少なく、バッテリーのエネルギー密度が大幅に改善された場合のみに開始されるでしょう。

輸送用バッテリーの需要は2050年に約14 TWhに達し、2020年の90倍になります。バッテリー需要の増加は、重要な鉱物の需要増加につながります。例えば、バッテリーに使用するリチウムの需要は2030年までに2020年の30倍に増加し、2050年には100倍以上になる想定です。

建物部門の電化は、ヒートポンプの使用など、日本では既に実施されていることです。世界全体で2050年に建物部門の電力需要は、総エネルギー消費量の66%に達します。

水素生産のための電力消費も大幅に増加します。水の電気分解で生成され商用販売される水素は、IEA-NZEでは2050年に約12,000 TWhの電力を必要とします。これは、中国と米国を合わせた現在の年間総電力需要を上回っています。

過去10年間は年率2%だった電力需要の伸びが、2050年まで年率3%で増加することは、太陽光発電や風力発電のシェアが大幅に増加することと共に、年間の電力部門の投資が近年の平均の3倍になることを意味します。電力需要の増加は、需要サイドの管理、水力やバイオ発電などのディスパッチ可能電源の運用、およびバッテリー貯蔵を通じて、電力の安定で柔軟な供給を確保する広範な努力を必要とします。

(4) 再生可能エネルギー

再生可能エネルギー(以下再エネ)技術は、電力供給からCO2排出を削減する鍵になります。IEA-NZEで2030年までに再エネ発電量を3倍にし、2050年までに8倍以上に増やすのは主に風力発電と太陽光発電の拡大です。全発電量に占める再エネの割合は、2020年の29%から2030年には60%以上、2050年には90%近くまで増加します。

ディスパッチ可能な再エネ発電は、他の脱炭素発電、電力貯蔵、増強された電力ネットワークとともに、電力の安定供給を維持するために重要です。IEA-NZEで2050年に世界のディスパッチ可能な再エネ発電の電力量は、水力発電が12%、バイオ発電5%、集光型太陽熱発電2%、地熱1%と想定されています。

再エネは、電力を介して間接的に使用することも、熱を生成して直接使用することもできます。輸送部門では、電気自動車の電力を供給することでCO2排出削減に重要な役割を果たします。また、液体バイオ燃料とバイオメタンの使用を通じて、直接的な排出削減に貢献します。

建物部門では、再エネは主に水回りと暖房に使用されます。再エネの直接使用は、2020年の世界の暖房需要の約10%から2050年には40%に増加し、増加の約4分の3は太陽熱と地熱によります。利用可能な屋根スペースと十分な日射量があるほとんど全ての建物は、2050年までに太陽熱温水器を備えます。太陽光発電に比べて太陽熱温水器はエネルギー効率化が高く、電力貯蔵より温水貯蔵は経済的なエネルギー貯蔵です。現在、太陽熱温水器は世界で約2,500万の屋上に設置されていますが、2030年までに1億の屋上に、2050年までに2億4000万に増加します。また、2030年に建物の暖房の15%は電気の形で再エネが利用され、2050年にはほぼ40%に増加します。

工業部門では、中低温の熱需要に対しバイオ燃料は最も重要な再エネの直接利用となります。また、太陽熱と地熱は、非エネルギー産業や重工業の補助的プロセスで使用される低温熱の生成に利用されます。バイオ、太陽熱、地熱の合計が、2030年には工業部門の熱需要の約15%を供給し、それは2010年の約2倍であり、2050年には40%に増加します。電力を介した再エネの間接使用は、2050年の工業部門で15%を占める想定です。

(5) 水素と水素ベース燃料

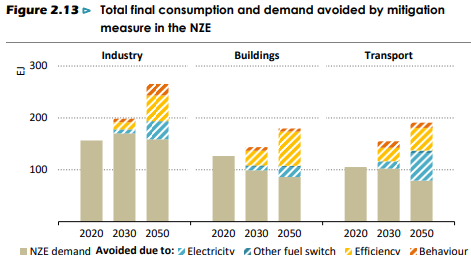

水素使用の初期段階の利点は、新たな供給インフラ無しに、化石燃料の使用を水素に変更できることです。それには工業部門、製油所、発電所での水素の使用と、都市ガスへの水素の混合が含まれます。

2020年の世界の水素需要は約90 Mt未満ですが、2030年には200 Mt以上に拡大します。都市ガスへの混合の体積比は世界平均で15%で、都市ガス消費によるCO2排出量が約6%削減されます。2050年には、ほぼ6倍の530 Mtに増加します。2050年に使用される水素のほぼ30%は、アンモニアと合成液体燃料およびガス燃料を含む水素ベースの燃料になります。

CO2排出無しに生産される水素の割合は、2020年の10%から2030年には70%に上昇し、2050年までにほぼ完全に脱炭素化します。2030年に世界で生産された脱炭素化した水素の約半分は水の電気分解によるもので、残りはCCUSを付帯する設備で石炭と天然ガスから生産されます。

2020年代には、水素の最終用途機器が大幅に増加し、2030年までに1500万台以上の水素燃料電池車が登場する想定です。2030年以降、水素の使用は全ての分野で急速に拡大します。電力部門で水素および水素系燃料は、主に既存の設備を改造し、ガス燃焼設備で水素との混焼、石炭燃焼設備でアンモニアとの混焼が行われます。

2050年に水素需要の半分は重工業(主に鉄鋼と化学製品の生産)および運輸部門で使用されます。30%は他の水素系燃料に変換され、主に船舶と発電用のアンモニア、航空用の合成灯油、都市ガスネットワークに混合される合成メタンになります。17%は増大した太陽光発電と風力発電の出力変動と季節的出力変動の対策として、水素の形態で電力貯蔵し火力発電などで電力に戻すことに使用されます。全体として、水素系燃料は、2050年の世界の最終エネルギー需要の13%を占めます。

運輸部門で水素は、2050年にトラックの燃料使用量の約3分の1を提供します。これは、政策決定者が2030年までに必要な水素インフラの開発を可能にする決定を下すことを前提にしています。2050年までに、水素ベースの燃料は船舶輸送における総燃料消費量の60%以上を供給する想定です。

アンモニアは水素よりも輸送コストが低く、エネルギー密度が高い利点により、種々用途の燃料として使用されています。アンモニアは、2050年に世界の船舶用エネルギー需要の約45%を占めます。既存の石炭火力でのアンモニアとの混焼は、CO2排出を削減する初期的オプションになります。なお、アンモニアの毒性は、それらの使用を制限する可能性があります。

水素を原料とする合成灯油(ケロシン)は、IEA-NZEで2050年に世界の航空燃料需要の約3分の1を満たします。2050年には水素とCO2から十分な合成メタンが生成され、建物、産業、運輸部門でのネットワーク供給ガス(都市ガス)の需要の10%を満たします。

2050年までに水素生産は、ほぼ完全に脱炭素技術に基づきます。水の電気分解が世界の水素生産の60%以上を占め、天然ガスとCCUSの組み合わせが約40%を占めます。世界の電解槽の容量は現在の約0.3

GWから、2030年までに850 GWとなり、2050年までに3 600 GWに達します。水の電気分解は、再生可能電力(95%)からだけでなく、原子力(3%)とCCUSを使用した化石燃料発電(2%)でも行われ、2050年には消費電力は15,000

TWh近くに達し、世界の電力供給の20%を消費します。CCUSを用いた水素生産のための天然ガス使用量は、2050年に世界の天然ガス需要の約50%を占め、1.8

GtのCO2が回収されます。

(6) バイオエネルギー

バイオ燃料は、あらゆる分野で使用できる多用途の再生可能エネルギーで、既存のインフラや機器に利用できます。しかし、バイオ燃料の供給拡大には制約があり、廃棄物からの生産量は限られ、食糧生産とは競合があります。

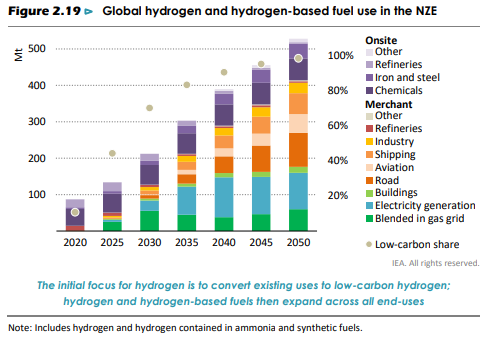

2020年と比較して2050年のバイオエネルギーの供給量は1.7倍程度とそれほど増加しません。IEA-NZEでは、後進国での焚き木のような旧来バイオは2030年までに無くなり、持続可能で食糧生産と競合しない現代的な原料に変わる想定です。

筆者の知識により現状のバイオ燃料について紹介しておきます。固体バイオは暖房用等の薪が広く使用され、後進国の家庭では調理用等の焚き木が使用されています。間伐材などを原料とするバイオチップを用いた発電も少ないけれど行われています。液体バイオは、サトウキビ、トウモロコシ、大豆などの従来の農作物を原料に、バイオディーゼルなどの輸送用燃料が生産され、石油系燃料に混入して利用されています。パーム油は、食用油が主ですが、バイオディーセルとしても一部利用されています。気体バイオは、有機性廃棄物の嫌気性メタン発酵で得られるバイオメタンです。発展途上国の農村の家庭には、億単位のメタン発酵槽があると言われ、家庭の炊事用燃料に利用されています。欧州や日本では、多くはありませんが下水汚泥の大規模なメタン発酵槽が建設され、発生したメタンはガスエンジン発電機の燃料などに使用されています。現状のバイオ燃料の利用は概略9割が固体バイオ、1%程度がバイオディーセル等の液体バイオ、残りが気体バイオといわれます。

IEA-NZEでバイオに関し注目されるのは、新技術による液体バイオの製造です。原料は、間伐材、木材加工残留物、食糧生産に適さない土地で栽培された木質エネルギー作物などの木質原料です。開発中の技術で木質セルロースをガス化しフィッシャートロプシュ法(bio-FT)で液体炭化水素燃料を合成する方法や、前処理・糖化・エタノール発酵でセルロース系エタノールを製造するプロセスの実用化を想定しています。液体バイオは、主にバイオ・ディーゼルや航空エンジン用バイオ・ケロシンを製造する計画です。今後10年間に、この技術による液体バイオ製造が急速に拡大すると想定しています。

運輸部門で液体バイオは、主に道路輸送の燃料に使用され、消費量は2020年の1.6 百万バレル油換算/日から、2030年の6百万バレル油換算/日に増加します。2030年以降、液体バイオ燃料は2050年に約7百万バレル油換算/日までゆっくり成長し、電気自動車が道路輸送を支配するにつれ、その使用は海運と航空にシフトします。2050年には液体バイオの使用量のほぼ半分は航空用で、航空機の総燃料使用量の約45%を占めます。

気体バイオは、農業残渣や都市型有機廃棄物を原料に、先進の嫌気性メタン発酵で製造されると記されています。原料の発生源が分散型なので、それらを収集するインフラの必要性が指摘されています。製造されたバイオメタンは、都市ガスへの混入を義務化して推進することが主ですが、発電用燃料にも混入されます。その他、発展途上国の農村には2030年までに、家庭用のメタン発酵槽が約5億世帯に設置され、クリーンな調理エネルギーを提供するとされます。

現代型固体バイオの使用量は、2050年まで毎年平均約3%増加します。電力部門では、太陽光発電などの発電変動を補完するディスパッチ可能な脱炭素電源の役割を果たします。また、既存の発電設備で石炭と混焼し、CO2排出原単位を低減し、CCUSを装備した場合、大気中からCO2を除去したと見做されます。2050年には、バイオ燃料を使用した発電量は3,300TWhに達し、総発電電力量の5%を占めます。

工業部門では、固体バイオは高温熱を提供する用途に用いられます。固体バイオの需要が最も高いのは製紙業とセメント製造で、2050年には製紙部門のエネルギー需要の60%、セメント製造の30%を満たします。建物部門における固体バイオ需要は、改良された調理用ストーブで使用され、先進国の暖房や給湯にもますます使用されます。

(7) CO2の回収利用貯留(CCUS)

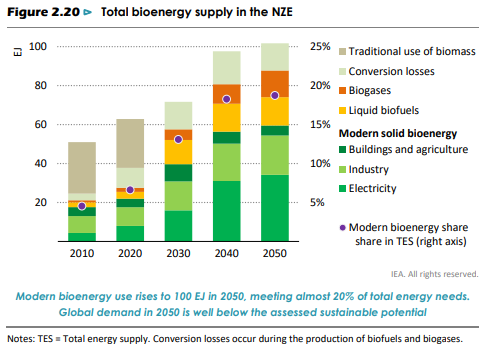

CCUSは、先ず既存のCO2排出設備からの回収、次にCO2排出削減が困難な設備からの回収、化石燃料からの水素生産でのCO2回収、そして、BECCSなどによる大気中からのCO2除去、へと移行する想定です。CCUSの普及には政策的な支援が必要になります。

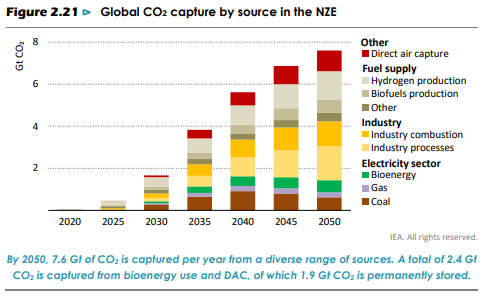

CCUSによるCO2回収量は、現在開発中のプロジェクトを反映した年間約40 Mt CO2のレベルから、今後5年間で僅かに増加しますが、政策措置により今後25年間で急速に拡大します。2030年には年間1.6

Gt CO2が世界で回収され、2050年には7.6 Gt CO2に増加します。2050年に回収されるCO2の約95%は恒久的に地質学的に貯蔵され、5%は合成燃料の製造に使用されます。世界の地質学的貯蔵容量の推定値は、IEA-NZEの貯蔵想定よりかなり上回っています。

2050年には合計2.4GtのCO2が、バイオ燃焼(BECCS)と直接空気回収(DACCS)により大気中から回収され、そのうち1.9 Gt は恒久的に貯蔵され、0.5

Gtは航空用の合成燃料の製造に使用されます。

2050年に回収されたCO2のうち、工業部門でエネルギー関連のプロセスから排出されたものが約40%を占めます。CCUSはセメント製造にとって特に重要です。セメント製造では、CO2排出低減が進められますが、CCUSが排出削減策の中心であり続けます。

電力部門は、2050年に回収されたCO2のほぼ20%を占めます。比較的最近多くの石炭火力発電所が建設された新興市場や発展途上国では、CCUSの立地がある場合には、既存の石炭火力を使い続ける上でCCUSが重要になります。先進国では、CCUSを備えたガス火力発電所は、ディスパッチ可能電力を安価に供給する大きな役割を果たします。

2030年には、約50 GWの石炭火力発電所(同年全体の4%)と30 GWの天然ガス発電所(全体の1%)にCCUSが装備され、2050年には220GWの石炭火力(全体のほぼ半分)および170

GWの天然ガス火力(全体の7%)に増加します。

2050年に回収されたCO2の30%は、水素やバイオ燃料の生産および石油精製などの燃料変換によるものです。残りの10%は直接空気回収(DACCS)によるもので、現在行われている数件のパイロットプロジェクトから、2030年には年間90

Mt CO2に、2050年には年間1 GtCO2をわずかに下回るまでに拡大されると想定されています。

なお、日本のCCUS立地の賦存量はまだ不明で、日本海の海底下に可能性があると考えられている程度と思います。CO2発生場所は概して太平洋岸のため、回収したCO2を船舶輸送することも検討されているようです。国内のCCUS立地の有無は、日本の実質ゼロの達成計画にかなり影響を及ぼすため、国内のCCUS賦存量の把握が急がれます。

|

![]() 下記の改訂版をアマゾンの電子書籍で出版しました

下記の改訂版をアマゾンの電子書籍で出版しました