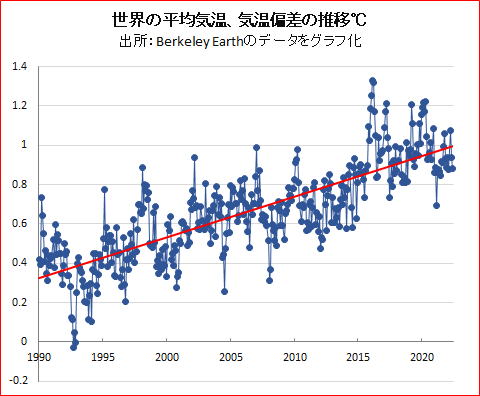

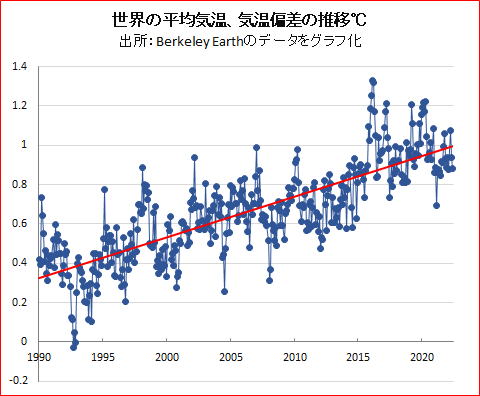

気象庁は、全国1300余りの観測地点を有し、そのウェブサイトで古いものでは明治時代からの気象データを閲覧することができます。東京千代田区の年平均気温は、明治9年から現在までの140年余に約3.5℃上昇しています。東京周辺の宇都宮、前橋、熊谷なども、ほぼ同じ期間に年平均気温は約2.5℃上昇しています。この気温上昇は、地球温暖化に加え都市化の影響などによるものです。筆者のウェブページ「温暖化-日本と世界の気温上昇」を参照下さい。日本では、既に2.5℃程度の気温上昇を経験しており、耐えられる範囲であると思います。高温化を避けたいなら、都市計画を見直すことや、地方への移住を考えるべきでしょう。

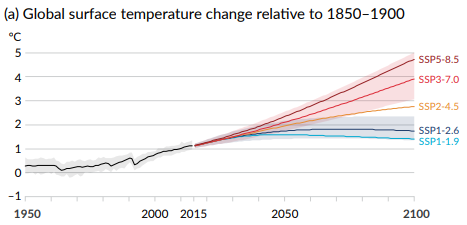

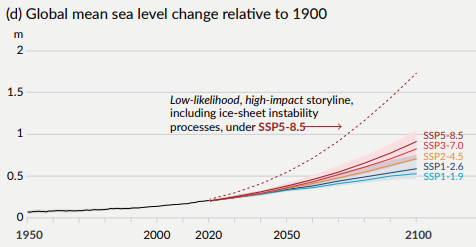

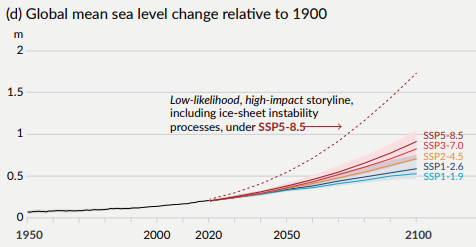

海面上昇はどうでしょうか。下図はIPCCの6次評価報告書WG1の「政策立案者のための要約(SPM)」に掲載されているものです。(a)は温室効果ガス(GHG)の各排出シナリオSSPと可能性が高い平均気温上昇を図示したものです。1850-1900年の平均値に対する2100年の気温上昇は、SSP1-2.6では約1.7℃、SSP3-7.0では約3.9℃と示されています。一方、(d)は1900年に対する海面上昇で、2100年にはSSP1-2.6では約0.6m、SSP3-7.0では約0.8mと示されています。両ケースの海面上昇の違いは約0.2mですが、前者のためのGHG排出削減は極めて困難なものです。予測が外れ、グリーンランドなどの氷床の不安定性による大幅な海面上昇のリスクが皆無ではないのかもしれません。しかし、図示される程度の海面上昇だけなら、GHG排出削減よりも堤防の嵩上げの方が容易であると思われます。

日本の場合、温暖化による甚大な被害で最も危惧されるのは異常気象の増加であると思います。大雨などの異常気象が発生すると、マスコミは安易に温暖化のためと報じます。しかし、本当にそうであるのか、IPCCの評価報告書を確かめてみました。

IPCCは温暖化防止を目的に設立された組織であり、SPMの記載と評価報告書本文では少しニュアンスが違うという指摘も見られます。また、温暖化による将来の異常気象の予測は気候モデルによるものですが、その不完全性も指摘されています。

このページでは、下記の6次評価報告書WG1本文で、過去に発生した異常気象の観測結果が、どの様に評価記載されているかを紹介しました。なお、以下は筆者の和訳です。観測結果の評価は多数の研究成果によるもので、本文中に出典が記載されていますが、記載が長くなり読みづらくなると考え省略しました。また、このページが長くなるのを避けるため、各項目の要約を除いて、PDFファイルで示しました。気になる点は本文を参照して下さい。

AR6 Climate Change 2021:

The Physical Science Basis

Chapter 11: Weather and climate extreme

events in a changing climate

過去約150年間に人為的影響により、地球の平均気温は約1℃上昇したと報告されています。その結果、地球規模の気候に変化が生じています。気候変化には、気温や降雨量などの頻度や強度の変化と共に、地域的変化や季節的変化があります。例えば大雨なら、増加している地域(観測所)もあれば、減少している地域もあり、明白な増減が認めらない地域もあります。大雨の増加とは、減少した地域より、増加した地域が多いことです。IPCCの6次評価報告書では、「大雨の頻度と強度は、観測範囲が良好な大部分の陸域で地球規模で増加している可能性が高い」と記載されています。

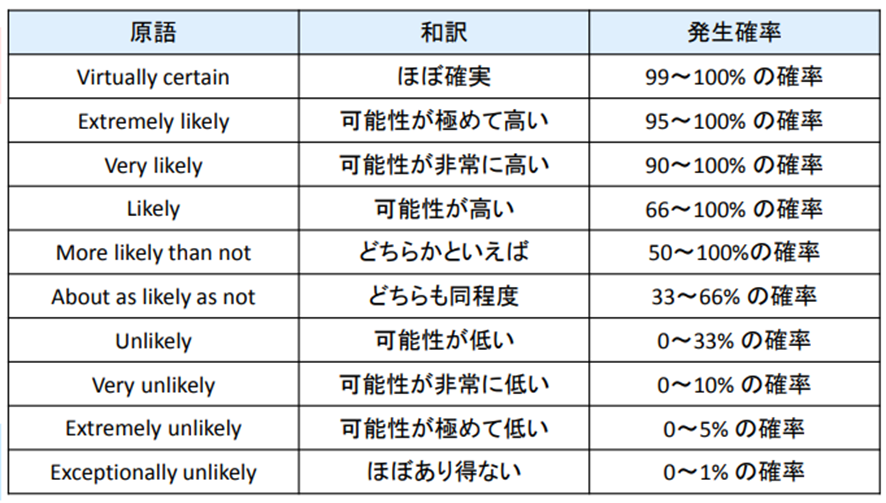

「可能性が高い」としたのは、英語の"likely"を和訳したものです。5次評価報告書によれば、「可能性」について下表のように使い分けられています。大雨があると「温暖化のため」、とマスコミが断定できるほど明確なことではないようです。

(1) 大雨

11.4 Heavy precipitation

11.4.2 Observed Trends

(1)項の和訳PDFファイル

要約すると、大雨の頻度と強度は、観測範囲が良好な大部分の陸域で地球規模で増加している可能性があります。1950年以降、1日または5日間連続で降る年間最大降水量は、評価に十分な観測範囲がある陸域で増加し、減少するよりも多くの地域で増加する可能性が高い。観測データがより豊富な北米、ヨーロッパ、アジアを含む3つの大陸で、大陸規模で大雨が増加している可能性が高い。研究の数が限られているため、1日未満の極端な降水量の変化についての信頼度は非常に低く、これらの研究で使用されるデータはしばしば限られています。

(2) 熱帯サイクロン(台風)

11.7.1 Tropical cyclones

11.7.1.2 Observed trends

(2)の和訳PDFファイル

要約すると、さまざまな台風(TC)特性がさまざまな期間にわたって変化したという証拠が増えています。主要なTC強度の割合と急速な強化イベントの頻度は、過去40年間で世界的に増加している可能性があります。 TCがピーク風速に達する平均的な場所は、1940年代以降、北太平洋西部で極方向に移動した可能性が非常に高いです。1900年以降、米国ではTCの変換速度が低下している可能性が高い。

(3) 温帯低気圧

11.7.2 Extratropical storms

11.7.2.1 Observed trends

(3)項の和訳PDFファイル

(4) 激しい対流性嵐

11.7.3 Severe convective storms

11.7.3.2 Observed trends

(4)項の和訳PDFファイル

要約すると、激しい対流性嵐の定義は文献や地域によって異なるため、さまざまな地域で観察された激しい対流性嵐の傾向を総合的に見ることは簡単ではありません。 特に、激しい対流性の嵐に関連する竜巻、雹、雷の観測傾向は、長期観測のカバレッジが不十分なため、確実に検出されていません。米国の竜巻の年間平均数は比較的一定であると中程度の確信がありますが、発生の変動性は1970年代以降、特に2000年代に増加しています。年間の日数が減少し、最近の竜巻の数が増加しています(高い信頼性)。ヨーロッパでも検出された竜巻が増加していますが、その傾向は観測の密度によって異なります。

(5) 極端な温度

11.3 Temperature extremes

11.3.2 Observed trends

(5)項の和訳PDFファイル

要約すると、1950年以降、世界規模で暖かい日と夜の数が増加し、寒い日と夜の数が減少していることはほぼ確実です。最も寒い極値と最も暑い極値の両方が気温の上昇を示しています。これらの変化は、ヨーロッパ、オーストラレーシア、アジア、および北アメリカの地域規模でも発生した可能性が非常に高いです。世界規模で熱波の強度と持続時間、および熱波の日数が増加していることはほぼ確実です。これらの傾向は、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアで発生している可能性があります。アフリカの極端な気温の同様の変化には中程度の信頼があり、南アメリカには高い信頼があります。信頼性が低いのは、データの可用性が低く、調査が少ないためです。陸地の年間最低気温は、1960年代以降、地球の表面温度の約3倍に上昇しており、特に北極圏では強い温暖化が見られます(信頼度が高い)。

(6) 洪水

11.5 Floods

11.5.2 Observed trends

(6)項の和訳PDFファイル

要約すると、洪水の季節性は、温暖化に応じて融雪が流動様式を支配する寒冷地域で変化しました(高い信頼性)。 世界規模での過去数十年間のピークフロー傾向に対する信頼度は低いのですが、アジアの一部、南アメリカ南部、米国北東部、北西ヨーロッパ、アマゾンなどの地域で増加が見られ、地中海、オーストラリア、アフリカ、米国南西部など一部の地域で減少が見られます。

(7) 干ばつ

11.6 Droughts

11.6.2 Observed trends

(7)項の和訳PDFファイル

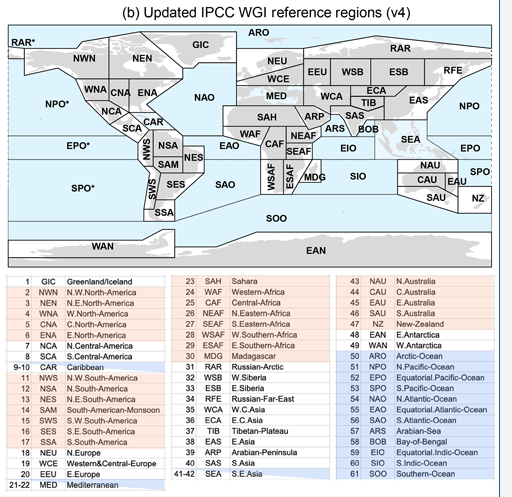

要約すると、大気の蒸発需要(AED)が大陸で平均して増加し、蒸発散(ET)の増加に寄与し、降水量が不足している期間、特に乾季に水ストレスが発生するという確信があります。アフリカと南アメリカのいくつかの地域での降水量不足の増加には中程度の自信があります。複数の証拠に基づくと、すべての大陸のいくつかの地域(WAF、CAF、WSAF、ESAF、WCA、ECA、EAS、SAU、MED、WCE、NES:中程度の信頼度)で農業および生態学的干ばつが増加しているという中程度の信頼度があります。 1つのAR6定義地域(NAU)での減少には中程度の信頼しかありません。より頻繁な水文学的干ばつは、より少ない地域で見られます(MED:高い信頼度、WAF、EAS、SAU:中程度の信頼度)。

IPCC AR6定義地域の略称

|

![]() Why are global GHG emissions increasing? It’s no surprise!

Why are global GHG emissions increasing? It’s no surprise!